2014-10-28 |

(来源:南方周末)

那是我第一次看见潘承洞先生,厚厚的眼镜,高高的个子。风靡一时的《哥德巴赫猜想》多次提及的另外两位数学家之一从传说中走了出来。多年以后,我终于找到了属于自己的研究风格和领域,但遗憾的是,我再也无法聆听潘师的教诲和意见了。

1

1978年10月初,考取山东大学的我第一次坐上火车,千里迢迢从南方来济南报到。几天后,数学系举行新生开学典礼,一位风度翩翩、满头银发的老教授上台讲话,他便是系主任张学铭教授。张先生讲了一番欢迎、鼓励的话后,忽然向我们推介起一位年轻数学家,讲他如何如何了得,说完以后便把他请了出来,与同学们见面,那正是潘承洞先生。那是我第一次看见潘师,厚厚的眼镜(两千多度),高高的个子(一米八四)。当时我只有15岁,尚未发育成熟。如果站在他身边,应该会差一个脑袋。

那年潘师四十四岁,正值壮年。就在几个月前,潘师因为在哥德巴赫猜想研究方面取得的卓越成就,由讲师越级晋升为教授。值得一提的是,那也是我唯一一次聆听张学铭先生讲话,第二年他便调离母校,到我后来工作的浙江大学,在那里创建了控制理论专业。那次典礼有点奇怪,数学系有好几位名教授,有两位还是民国年代留美归来的,张先生为何要向同学们独独隆重地介绍潘师呢。后来我猜测,这不仅因为潘师成就突出,还因为那会儿张先生已知自己不久要南下,预见到潘师将会接任他的系主任和数学研究所所长职位。

说起潘师,那正是我报考以“文史哲”见长的山东大学的主要原因。我参加高考那年,徐迟发表了风靡一时的报告文学《哥德巴赫猜想》,可以说就像当年的毛选一样人人必读。记忆里我首先看到的是《中国青年报》的转载,那是在父亲任教的中学公厕里,一位老先生正在兴奋地捧读,他一边读一边讲给我听。

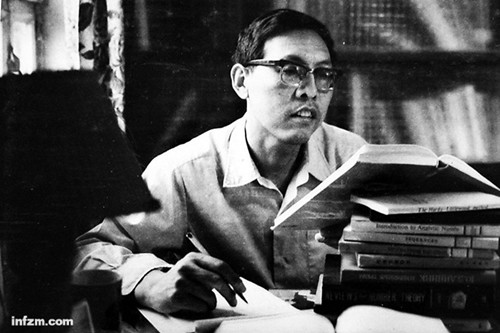

这篇报告文学的主人翁是数学家陈景润,同时该文也多处提及另外两位数学家,让他们也出了大名,那便是王元和潘承洞。原本我就比较喜欢数学,文科出身的父亲又历经“反右”和“文革”磨难,觉得学理科会相对安全一些。读了这篇报告文学以后,我更坚定了数学作为自己未来专业和人生奋斗目标的信念。可是,陈景润和王元都是在中国科学院数学研究所,那里不招收本科生,而潘承洞任教的山东大学每年会在浙江招收二十来名学生。因此,虽然我的总分超出山大的录取线不少,山大仍进入了我的视野。

可是对我来说,选择志愿的困难依然存在。那年山大数学系只在浙江招收两个专业的学生,即自动控制和电子计算机,每个专业各招两名,并没有数学或计算数学专业。虽然如此,我依然报考了山东大学的自动控制专业,并被录取了。现在回想起来,那是一次既冒险又盲目的“曲线救国”。同时这也说明了,数学和潘师对我是多么有吸引力。

好在我的勇气给我带来的运气不差。首先,山大的自动控制是偏理论的,可以称作控制理论,要学许多基础数学课程。其次,从第二学期开始,在潘师的授意下,从全系一年级三个专业(包括自动控制但不包括电子计算机)中挑选出十八位学习优秀、年龄偏小的同学组成一个“小班”。其时,科大“少年班”和会下围棋的宁铂正红遍大江南北。78 级数学专业里有不少同学是当年山东省中学数学竞赛优胜者,他们也没有经过高考就被免试录取,故而“小班”成员多数出自数学专业。我们班也有四位,其中有我和后来赫赫有名的郭雷。因为大家年龄都比较小(最小的只有十三岁),因此被称作山大的“少年班”。

2

终于等到了开学,潘师指定楼世拓和姚琦两位老师给我们上课,主要讲授分析技巧和初等数论,从中也介绍一些著名的数论问题和猜想,他们略带神秘的授课方式,引发了同学们的学习兴趣和热情。加上因为是选拔进来的,机会难得,更为大家珍惜。与此同时,美而难的数论也渐渐地使得不少人望而却步。半年以后,只留下四位同学;又过了一年,就剩王炜和我两个人了。我和王炜则一直跟潘老师研习数论,从学士论文做到博士论文,而楼姚两位老师是我们的启蒙老师。

现在回想起来,如果当初我填写的志愿是比较时髦的电子计算机专业的话,恐怕就难实现跟潘师做数论的梦想了,因为无法入选“小班”。到大二暑假来临时,我已基本上确定将来跟潘师做数论,因此潘师和系里都建议我从自动控制专业转到数学专业,甚至把我的寝室也做了调整,与数学专业的同学同住。万万没想到的是,我换专业的申请没被教务处批准,即便系主任潘师亲自出面也无济于事。这样一来,三四年级我不得不修一些与数论毫不相干的课程,比如最优控制理论、集中参数控制、线性系统理论、自动调节原理等等,同时也错过了若干数学专业的必修和选修课程。

不过,有所失也有所得,大学最后两年,我不仅认识了控制论的命名人、“信息时代之父”维纳(他有两部自传且都有中译本),同时加深了与同班同学郭雷等的友谊,也做了一回从无线电厂调入山大的彭实戈老师的学生(他俩后来取得的成就使其成为山大和山大人的骄傲)。1982年7月的一天,我把即将赴中科院系统所深造的郭雷带到潘师家。至今我都记得师母开门以后,潘师见到郭雷说的第一句话,“久仰!久仰!”这可是一个大数学家对一个即将离校的本科生说的(他对大器晚成的彭老师也多有提携)。仅从这点也可以看出,为何潘师后来能领导一所大学,成为一位著名的教育家。

1934年农历四月十四日,潘师出生于苏州的一个旧式大家庭,因为父亲喜欢八仙之一的吕洞宾,且潘师与这位道士同生日,遂起名承洞。1952年,潘师毕业于苏州桃坞中学,这是美国基督教圣公会创办的教会学堂,后来成为上海圣约翰大学附属中学。在潘师之前,中华民国总统严家淦、化学家张青莲和刘元方、文学家钱锺书、热工程物理学家钱钟韩等也出自该校。潘师毕业那年刚好高校院系调整,也波及中学,桃坞中学变成了苏州第四中学(如今名望不复当年)。而潘师在北大就读时,跟随留学牛津和普林斯顿的闵嗣鹤先生一直到研究生毕业,才分配来山东大学。

从我决定以数论作为自己专业,到博士毕业前一年,潘师几乎每年都有大事发生。1981年,潘师出版专著《哥德巴赫猜想》(与胞弟潘承彪合著)。1982年,潘师与陈景润、王元一起,获得了国家自然科学一等奖。1983年,潘师因为患直肠癌动了第一次手术。1984年,潘师出任山东大学副校长。1985年相对平静,1986年夏天和冬天先后出任青岛大学校长和山东大学校长(迟迟当选院士则是在五年以后)。因此,无论读本科还是做研究生,我都没有机会聆听潘师的正式授课。不过,有一次他来听我们的数学分析课,课后发表讲话,并就课上的一道例题即兴发挥,推导出了更为深刻漂亮的结果。这一高屋建瓴的思想对我很有启发,甚至在我后来指导自己的研究生时也派上用场。

我在山大念书时,潘师曾邀请华罗庚、柯召、陈景润和王元四位数论大家一同来学校,让全校同学在操场上得见慕名已久的数学传奇;陈景润和王元后来还曾来山大出席大师兄于秀源的博士论文答辩会(依据我的记事本,是在1983年1月22日下午),这些给予全校尤其数学系同学们以极大的鼓舞。于老师是中国首批十八位博士学位获得者之一,他和潘师也为山大争了光。说到王元先生,我本人后来与他有着十多年的交往。元老曾多次来浙江大学为我的研究生授课,为我的随笔集《数字与玫瑰》写过书评,还为我的每一本数论著作和数学文化类书籍题写扉页书名。而那次,无疑是我头一回见到元老。

中国解析数论三驾马车,左起:王元、陈景润、潘承洞。(南方周末资料图/图)

3

潘师并非埋头死读书或研究的人,他有许多业余爱好,乒乓球、桥牌、象棋等样样精通,并且曾在母校北京大学、山东大学以及省市比赛中获奖。不仅如此,他还通过这些博弈和比赛,提高了社会观察和人际交往的能力,这为后来他从事的行政领导工作打下了基础。潘门弟子中,王炜擅长桥牌,我则可能是第一个与他对弈象棋的。当潘师听说我中学时就参加过成年象棋比赛,还在地区一级棋类运动会拿过名次,便邀请我到他家里下棋。我们对弈过三五回,互有胜负,胜率各占六四开,潘师占优。棋如其人,潘师有大将风度,从来落子无悔,与此同时,他却允许我偶尔悔棋。

虽然我把潘氏兄弟的《哥德巴赫猜想》翻得稀烂,却从没有对潘师取得世界性成就的那几个经典问题做过深入探讨或研究。这是我的两个终生遗憾之一,另一个遗憾是没有和潘师单独合过影。众所周知,潘师在算术级数上的最小素数问题、素数分布的均值定理和哥德巴赫猜想等领域均有开创性的重大贡献。在这方面,王炜、展涛、李红泽、刘建亚这几位先后留校的师兄弟较好地继承了潘师的学术遗产,他们各自在不同的方向上做出了出色的工作并把研究内容拓展到自守形式等领域。这自然离不开潘师的栽培和鼓励,同时他对每一位弟子都予以了关怀。

潘师很早就意识到,应该让学生们自己去探寻、开辟新的研究领域。为此,他派大师兄于秀源去剑桥大学,师从大数学家阿兰·贝克研习超越数理论。而师弟妹们也各有所长,郑志勇在代数数论领域的工作让他较早获得了国家杰出青年基金和香港求是基金的资助;张文鹏、翟文广、蔡迎春坚持研究解析数论,分别在L函数均值估计问题、Dirichlet除数问题、加权筛法的推广和应用等领域颇有建树和成就,文鹏并在大西北开垦出一片数论的沃土;而王小云和李大兴则在数论的应用——密码学领域开拓出一片新天地,特别是师妹王小云,巾帼不让须眉,破解了数个国际通用的密码,名扬海内外,也让我们师兄弟为之骄傲。

我的硕士论文题目《一类数论函数的均值估计》灵感来自于潘承彪教授来山大讲学时所提的问题,对潘师来说应该是小菜一碟,他却亲自推荐给《科学通报》发表。那是在1984年,此文让我获得了山东大学首届研究生论文大赛一等奖,也是理科惟一的一等奖。不久,潘师邀请了匈牙利数学家、沃尔夫奖得主爱多士来山大讲学,让我有机会与这位国际数学界的传奇人物关起门来讨论数论问题,他的研究风格和趣味让我一见倾心。遗憾的是,我没有做出爱多士当年写给我的问题,没有成为爱多士一(至多是爱多士二)。这里我想说明,在中国存在着对爱多士工作的某种偏见,认为它们是一些孤立的问题或解答。事实上,费尔马时代的数学家也对费尔马持有同样的看法。可是,这些看似零散的问题却引导我们到数学的深处。

聊以自慰的是,多年以后,我不仅游历了这个世界上的每一处数学圣地,也终于找到了属于自己的研究风格和领域,把组合数论的技巧与若干经典(解析或代数)数论问题相结合,产生了一系列有趣而不失深度的新问题和新结果。特别地,把加性数论和乘性数论结合起来,引入了椭圆曲线理论等现代工具,构造出被外国同行称为“阴阳方程”的一类丢番图方程。此外,我还提出了平方和完美数问题,使之与斐波那契孪生素数一一对应,这与十八世纪欧拉将完美数问题与梅森素数一一对应遥相呼应。遗憾的是,我再也无法聆听潘师的教诲和意见了。此情此景,就像早逝的家父(潘师的校友)不知道我后来成为诗人一样。

潘师不仅在学术上给予我们充分的信任和自由,在进行学术交流方面也非常支持。读研期间,我和王炜曾多次去北京参加学术研讨会或查阅资料,去合肥参加第三次全国数论会议(攻读硕士学位的郑洪流以及潘师叔的弟子张益唐也同行),我还曾到广西桂林和吉林长白山参加了两次非数论专业的研讨会。我有时候寻思,自己后来对旅行的热爱也可能与他老人家当年的“纵容”有关。潘师虽是大数学家,一校之长,却与我们无拘无束,言谈举止时有妙语。记得潘师多次在中秋和元旦佳节邀我们去他家吃饭,有一次还笑着告诉我们,适才巩俐女士(她的父母是山大经济学系老师)打电话来要请客,被他谢绝了。

正是在山大读研期间,我开始迷恋上了写诗。那自然要花费许多时间和精力,没想到潘师却予以理解、宽容,从未批评过我,甚至在某些场合,还因此在别人面前夸奖我。时光如梭,我在山大九年零三个月的生活就要结束,即将开启人生新的旅程。可能是因为在北方生活得太久了,我有些想念南方,潘师和师母李老师分别是苏州人和上海人,他们在热情挽留之余,予以了充分的理解和支持。潘师亲自为我写推荐信给上海交通大学的数学系主任,而我最后落户杭州,也是因为潘师和系里邀请来的一位客人的缘故。

1995年春天,潘师来杭州开会,住在北山路的华北饭店,我去探望他,陪他去西湖散步。在白堤上潘师鼓励我说,西湖这么美,在杭州做数学应该是挺享受的。就像从前一样,潘师步履矫健,那时他的直肠癌手术做成功已经十多年了,我们都认为他不会有任何问题了。没想到第三年,他便因为癌细胞复发去世了,年仅六十三岁,那是在1997年岁末,我刚到美国乔治亚大学访问不久,无法赶回来送别潘师。同样不巧的是,那年是我写诗的空白年,故而没有写下纪念潘师的任何诗作。直到2014年初夏,我回济南参加潘师诞辰八十周年纪念会,才在火车上吟得一首,弥补了这个遗憾。

2014年9月10日于杭州